Bildrechte: Land Niedersachsen

Bildrechte: Land NiedersachsenOrganisierte Kriminalität 2003 in Niedersachsen

Schünemann und Heister-Neumann stellen gemeinsam Lagebild vor

HANNOVER. Innenminister Uwe Schünemann und Justizministerin Elisabeth Heister-Neumann haben am Mittwoch in Hannover gemeinsam das Lagebild Organisierte Kriminalität (OK) in Niedersachsen 2003 vorgestellt. Der Minister und die Ministerin betonten, Grundlage des Zahlenwerks sei die verzahnte und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft.

Nach Angaben von Schünemann und Heister-Neumann wurden im vergangenen Jahr von Polizei und Justiz insgesamt 63 OK-Verfahrenskomplexe (2002: 70) bearbeitet, sieben weniger als im Jahr zuvor. Die Ermittlungen richteten sich gegen insgesamt 923 Tatverdächtige (2002: 1120). In den Verfahren ging es um 930 Einzelstraftaten (2002: 1005).

|

Jahr |

OK-Verfahren |

Tatverdächtige |

Einzeldelikte |

|

2003 |

63 |

923 |

930 |

|

2002 |

70 |

1120 |

1005 |

|

2001 |

82 |

1155 |

2075 |

|

2000 |

71 |

1151 |

2476 |

|

1999 |

64 |

1286 |

2197 |

Internationalität der Tatorte und Tatverdächtigen

Charakteristisches Merkmal der Organisierten Kriminalität sind ihre internationalen Verbindungen. Gut 90 Prozent der Verfahrenskomplexe hatten internationale Bezüge, kein einziger Komplex war auf den regionalen Raum begrenzt. Von den 923 ermittelten Tatverdächtigen waren 63 Prozent Angehörige verschiedener ausländischer Nationalitäten (2002: 55 Prozent). Die Beteiligung von Ausländern an der OK liegt damit deutlich über ihrem Anteil an der übrigen Kriminalität. Tatverdächtige türkischer Herkunft waren hier mit Abstand am stärksten vertreten (27 Prozent), gefolgt von Personen aus Litauen (9 Prozent), Rumänien (4) und Polen (3).

195 (2002: 169) Tatverdächtige wurden im Zuge der Ermittlungen festgenommen. Aufgrund der hervorragenden Ermittlungsarbeit und der daraus resultierenden stichhaltigen Beweisführung kamen 160 von ihnen in Untersuchungshaft.

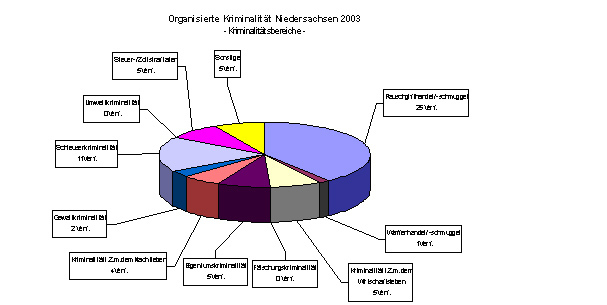

OK-Kriminalitätsbereiche

Der größte Teil der OK-Ermittlungen richtete sich auch 2003 gegen Drogendelikte. Weitere Schwerpunkte waren Schleusungs- und Wirtschaftskriminalität.

Gewaltbereitschaft

Soweit die Polizei dazu Feststellungen treffen konnte, waren in den letzten Jahren im Durchschnitt drei bis fünf Prozent der OK–Tatverdächtigen bewaffnet. 2003 lag diese Quote bei zwei Prozent.

Schäden und Gewinne

Der in den ausgewerteten Ermittlungskomplexen angerichtete Schaden - soweit er überhaupt messbar ist - belief sich auf insgesamt rund 26,7 Mio. Euro (2002: 20). Die von den Täterorganisationen erzielten Gewinne betrugen 22,1 Mio Euro (2002: 48,5). Im Zuge von Gewinnab-schöpfungsmaßnahmen konnten Vermögenswerte in Höhe von 11,2 Mio. Euro (2002: 2,6 ) durch die Polizei vorläufig gesichert werden.

Dauer der Hauptverhandlung

Vor Gericht waren die meisten Gerichtsverfahren, die 2003 durch Urteil beendet und durch die Zentrale Stelle Organisierte Kriminalität und Korruption bei der Generalstaatsanwaltschaft in Celle (ZOK) ausgewertet wurden, wie in den letzten Jahren bereits nach 1-2 Hauptverhandlungstagen abgeschlossen. Nur in Einzelfällen dauerte die Hauptverhandlung länger als drei Tage.

Sanktionspraxis der Gerichte

Nach denen von der ZOK ausgewerteten Urteile wurden im zurückliegenden Jahr 77 Personen zu Freiheitsstrafen verurteilt. Gegen sieben weitere Personen ist auf Jugendstrafe erkannt worden. Im Bereich der erwachsenen Täter verhängten die Gerichte folgende Strafen:

|

Geldstrafen bzw. Freiheitsstrafen |

Anzahl der Fälle aus |

|

|

2002 |

2003 |

|

|

Geldstrafen in Höhe von 90 Tagessätzen |

1 |

0 |

|

1 Monat bis 1 Jahr |

9 |

1 |

|

mehr als 1 bis 2 Jahre |

19 |

16 |

|

mehr als 2 bis 4 Jahre |

35 |

30 |

|

mehr als 4 bis 5 Jahre |

10 |

9 |

|

mehr als 5 bis 8 Jahre |

9 |

19 |

|

negr aks 8 bis 10 Jahre |

2 |

1 |

|

mehr als 10 bis 12 jahre |

0 |

1 |

|

mehr als 12 bis 15 Jahre |

0 |

0 |

Bemerkenswert ist insbesondere die Zunahme der Freiheitsstrafen im Bereich 5 – 8 Jahre um mehr als 100 Prozent.

Innenminister Schünemann:

"Obwohl Niedersachsen im Bundesvergleich bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität wie schon in den Vorjahren einen vorderen Platz einnimmt, habe ich veranlasst, dass im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Polizei Niedersachsen die Spezialkräfte zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, der Korruption und der Wirtschaftskriminalität in Zentralen Kriminalinspektionen gebündelt werden. Damit wird die Polizei noch effizienter und schlagkräftiger gegen diese Erscheinungsformen vorgehen können.

Die von vielen geäußerte Befürchtungen, mit der EU-Erweiterung werde die Kriminalitätsbelastung deutlich zunehmen, teile ich nicht. Ich verbinde mit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten keinen signifikanten Anstieg der Organisierten Kriminalität. Ich sehe vielmehr die große Chance, die internationale Zusammenarbeit mit den neuen Mitgliedstaaten auszubau-en und besonders bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität gemeinsame Strate-gien zu entwickeln und umzusetzen.

Die EU muss sich zukünftig besonders dafür einsetzen, Übereinkommen mit Drittstaaten abzuschließen, damit gerade bei Verfahren der Organisierten Kriminalität auch illegale Vermögenswerte im Ausland gesichert werden können. Die niedersächsische Polizei hat im letzten Jahr die polizeiliche Zusammenarbeit mit Partnerregionen in der Russischen Föderation und in Polen intensiviert bzw. neu aufgenommen. Im Bereich der Bekämpfung osteuropäischer Bandenkriminalität und Rauschgiftkriminalität planen wir internationale Maßnahmen und Projekte. Wir werden diese Partnerschaften nutzen, um gemeinsame Standards in der Kriminalitätsbekämpfung zu erreichen."

Justizministerin Heister-Neumann:

"Folgende vier Aspekte sind bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität maßgeblich:

• Ausbau und Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit,

• zielgenaues Ausschöpfen der durch Gesetz und Rechtsprechung geschaffenen verdeckten Ermittlungsmöglichkeiten,

• Gewinnabschöpfung,

• Gesetzesänderungen.

Die internationale Zusammenarbeit wurde in den letzten Jahren insbesondere durch die hervorragende Arbeit der Zentralen Stelle Organisierte Kriminalität und Korruption bei der Generalstaatsanwaltschaft in Celle (ZOK) intensiviert. Nationale Ermittlungsbehörden werden heute zudem durch das Europäische Justizielle Netz sowie supranationale Stellen wie Europol, Eurojust und das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) unterstützt. Diese Zusammenarbeit gilt es, im Zuge der EU-Erweiterung auszubauen. Zusätzlich müssen zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität innerhalb der deutschen Grenzen die von Gesetzgebung und Rechtsprechung geschaffenen verdeckten Ermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden, da nur diese den Ermittlern ermöglichen, in abgeschottete Täterkreise vorzudringen.

Ebenfalls gilt es Straftäter nicht nur konsequent zu bestrafen, sondern ihnen auch das durch die Straftaten Erlangte zu nehmen. Daran arbeiten wir: Seit 1998 konnten dem kriminellen Wirtschaftskreislauf insgesamt (d.h. nicht auf den OK-Bereich beschränkt) Vermögenswerte von rund 152 Mio. Euro vorläufig entzogen und allein der Justizkasse rund 13,9 Mio. Euro endgültig zugeführt werden. Da diese Zahlen weder Sachwerte (wie PKW oder PC), Steuermehreinnahmen noch die Vermögenswerte berücksichtigen, die an die Opfer zurückgegeben werden konnten, liegt der tatsächliche Erfolg der Finanzermittler noch deutlich höher. Die EU-Erweiterung wird die Arbeit der Ermittler insbesondere bzgl. der Zugriffsmöglichkeiten auf das ins Ausland verschobene Vermögen zukünftig erheblich erleichtern.

Gesetzgebungsbedarf besteht vordringlich auf zwei Gebieten: Wir müssen zunächst einen Anreiz für Täter schaffen, ihr Insiderwissen zu offenbaren, denn Organisierte Kriminalitätsstrukturen lassen sich nur bekämpfen, wenn es den Strafverfolgungsbehörden gelingt, in die obersten Führungsebenen einzudringen. Deswegen haben Bayern und Niedersachsen einen Gesetzentwurf zur Kronzeugenregelung vorgelegt, der mittlerweile durch den Bundesrat in den Bundestag eingebracht wurde.

Zum anderen bedarf – nach einhelliger Meinung der Praxis - die Intensivierung des Kampfes gegen die Korruption der Ausweitung der Telefonüberwachung. Die Bekämpfung und Auf-klärung dieser Straftaten ist besonders schwierig: Korruption ist ein heimliches Delikt. Auf Geber- und Nehmerseite stehen Täter, die verdienen und in hohem Maß konspirativ vor-gehen. Die niedersächsische Landesregierung unterstützt daher Gesetzesinitiativen, mit denen den Strafverfolgungsbehörden Instrumente an die Hand gegeben werden, die es ermöglichen, auch in diesem Deliktsbereich gerichtsverwertbare Beweise zu erlangen."

Bildrechte: Land Niedersachsen

Bildrechte: Land Niedersachsen